2016年,中国慈善联合会和敦和基金会联合发起“敦和·竹林计划”,支持我国青年学者开展慈善研究。项目得到了来自海内外青年学人的热情响应,目前已奖励和资助了百余名青年学人开展课题研究。近日,新华公益联合中国慈善联合会、敦和基金会推出“竹林论善”系列,将陆续展示这些青年学人的优秀研究成果,打造一场慈善思想的盛宴。今天是第六篇——

江南慈善文化传统与中国红十字运动的兴起

郭进萍

[摘要]江南地区拥有源远流长的慈善文化传统,为红十字运动向中国的移植提供了丰富的资源支持。高度会通的业务活动和征信机制为红十字会扎根中国提供了民众认同的观念基础。在近代西学的全方位冲击下,江南慈善文化传统通过融通与转型实现了时代更生,催生了晚清义赈,为红十字运动在中国的兴起奠定了实践基础,江南的善人群体则为红十字会在中国的创建提供了坚实的人力资本。江南慈善文化传统在中国红十字运动兴起过程中的一席之地是不容忽视的。

[关键词] 江南;善会善堂;红十字运动;义赈;善人群体

红十字运动起源于一场战争,由瑞士人亨利·杜南于1863年发起倡议,随即如燎原之火迅速扩散开来。在近代中国门户洞开、西学东渐的时代潮流下,红十字登陆中国乃大势所趋。红十字会在中国的创建,被誉为慈善界“第一伟举”。对此,学界从多角度、多层面进行审视,尤其对中国红十字会起源模式的探讨,形成焦点。围绕这一议题,主要有以下三种观点:

一是冲击——回应说。以闵杰和周秋光为代表,他们大体认为“红十字会的诞生存在着一个相当清晰的从思想到行动的展开线索,即经历了西方影响——国人了解——宣传鼓动——成立组织的线性发展阶段。”对此,朱浒、杨念群持保留态度。

二是本土实践说。朱浒、杨念群认为,“以往研究基本上没有对实践脉络进行认真分析,从而掩盖了红十字会在中国扎根的真正途径”。他们强调义赈的作用,认为“正是义赈这种跨地域的地方性实践机制在上海的持续运转,才使得上海绅商能够屡屡在实际行动中将红十字形式运用于中国”,“红十字会在中国起源过程中的所有实践都属于这种跨地域的地方性实践机制的范围。”

三是中西慈善文化融合与嫁接说。周秋光曾撰文指出,“中国红十字会的成立,是内因与外因互动、中西慈善文化相互融合的结果。”随着研究的深入,周秋光与杨智芳又进一步提出了中国红十字会起源路径上的“嫁接”理论,指出“红十字会虽系‘舶来品’,但中国红十字会确是中国本土的慈善组织‘嫁接’红十字会逐渐成长的结果。”池子华则从西学东渐与红十字的“登堂入室”、人道主义——中西会通的慈善文化和在“融通”中实现对接三个层面对红十字会在中国的落地生根进行阐释,指出“在西方慈善事业‘东渐’的潮流中,红十字登陆中国。经过有识之士的启蒙宣传和‘移花接木’的实践,红十字会在中国的创兴已是水到渠成。”

从上述观点可以看出,关于中国红十字会的起源模式问题,学术界已有相当探讨,尽管尚无定论,但在这一问题上已有一定共识,即红十字会在中国的起源是多种因素、多方力量综合作用的结果。其中,本土慈善文化在这一过程中扮演着不可或缺的角色。作为“舶来品”的红十字会,不是在其他地方而是首先在江南落地生根,这与江南社会浓郁的慈善文化传统不无关系。本文就此问题展开考察,以就教于方家。

一、源远流长的慈善文化传统

江南慈善文化传统源远流长,至晚从宋代开始,伴随经济重心的南移,江南作为繁荣富庶之地,就在各种善举的兴办方面颇有声色,并呈现出以下明显的特点:一是机构设置早;二是设施种类多、济助对象广;三是机构规模大、设施全;四是出现了民间慈善活动。[王卫平:《明清时期江南地区的民间慈善事业》,《社会学研究》1998年第1期。]宋初名臣范仲淹在苏州创办范氏义庄,以义田所得资助同族衣食及婚嫁丧葬用度,这一做法受到广泛的称道和效仿。据清人记载,“范氏设义庄以赡族之贫,至今吴人效法者颇众。”[《同治苏州府志》卷24《公署四》,《中国地方志集成》江苏府县志辑7,南京:江苏古籍出版社,1991年,第35页(总第582页)。]至明清时代,江南地区民间慈善活动的兴盛成为一个非常引人注目的现象。梁其姿的研究清楚地表明,江南自明清以来一直是全国范围内善会善堂最为发达的地区,如下表所示:

江南好善之风盛行,素有“东南好义之名称天下”[刘宗志:《清代慈善机构的地域分布及其原因》,《河南师范大学学报》(哲学社会科学版)2007年第5期。]之美誉。这种善风在苏州、上海等城市体现得尤为明显。冯桂芬指出,“今世善堂、义学之法,意犹近古,能行之者,惟我江苏为备。江苏中,又惟苏州、上海为备。虽都会如江宁,膏腴如扬州,弗逮也。”[冯桂芬:《显志堂稿》卷3《上海果育堂记》,沈云龙主编:《近代中国史料丛刊续编》第79辑,台北:文海出版社,1981年影印本,第30页(总第361页)。]

苏州是民间慈善最为发达的地区,据史料载:“吾苏好善之多也,生长是邦,耳濡目染,视善善为分内事,与抑上之人为之倡率,俾之得行其志,而益劝于为善也。吾苏全盛时,城内外善堂可缕指数者,不下数十,生有养,死有葬,老者、废疾者、孤寡者、婴者,部分类叙,日饩月给,旁建惜字、义塾、放生之属,靡弗周也。”[《同治苏州府志》卷24《公署四》,《中国地方志集成》江苏府县志辑7,南京:江苏古籍出版社,1991年,第4页(总第567页)。]所行善举领域也非常广泛,“恤养老幼贫病,施舍棺药,收埋尸柩等项善举,无一不备。”[苏州历史博物馆等合编:《明清苏州工商业碑刻集》,南京:江苏人民出版社,1981年,第259页。]《民国吴县志》载:“吴中富厚之家多乐于行善,冬则施衣被,夏则施帐扇,死而不能殓者施棺,病而无医者施药,岁荒则施粥米。近时又开乐善好施建坊之例,社仓、义仓给奖议叙,进身有阶,人心益踊跃矣。”[《民国吴县志》卷52上《风俗一》,《中国地方志集成》江苏府县志辑11,南京:江苏古籍出版社,1991年,第3页(总第848页)。]

上海也毫不逊色,《法华乡志》载:“富人率皆好善,遇便人事争先为之,故事易集。今虽户鲜盖藏,而尚义之风较他处尤为奋勉。”[《法华乡志》卷2《风俗》,《中国地方志集成》乡镇志专辑1,上海:上海书店,1992年,第1页(总第27页)。]乡镇之中也多乐善好施之风,如宝山月浦“地瘠民贫而乐善好施者则亦不鲜,往往慷慨解囊,集涓滴而成巨款,存典生息,资以施济,俾茕茕无告之民以及无主尸身皆得其所。”[《月浦里志》卷10《救恤志》,上海市地方志办公室编:《上海乡镇旧志丛书》10,上海:上海社会科学院出版社,2005年,第90页。]不仅如此,上海还出现了综合性善堂。嘉庆九年(1804年)设立的上海同仁堂,开展的救济活动主要有“一恤嫠,凡旧族孀居,贫苦无依者,月给钱七百;一赡老,凡年过六十,贫苦无依或残疾不能谋生者,月给钱六百;一施棺,凡贫无以敛(殓)者,予之棺并灰砂百斤;一掩埋,凡无主棺木及贫不能葬者,一例收埋。后又建义学,施棉衣,收买字纸以及代葬、济急、水龙、放生、收瘗路毙浮尸等事。他如棲流、救生、给过路流民口粮,悉预焉”。因此,同仁堂成为上海“诸善堂之冠”[俞樾、方宗诚:《同治上海县志》卷2《建置》,同治十年刻本,第23页。]。

至近代,伴随上海的开放和崛起,各类善行义举的开办更是独占鳌头。从《申报》对上海善堂林立,是“众善之门”[《论善堂义冢切宜深埋事》,《申报》1872年7月15日,第1版。]、“法良意美”[《拟请各善堂将收捐少年改用老者》,《申报》1874年2月4日,第3版。]、“义举极多”[《便贫民即所以化莠民说》,《申报》1882年12月8日,第1版。] 的批量报道中即可窥见一斑。江南的善风通过“示范——模仿”[这方面的例子有:乾隆五十六年,孙传之等在湖州菱湖创设义塚,即受到江南其他地区善风的影响。他提到:“为善之道,莫甚于重民命,如苏州之同仁、嘉兴之同善、本郡之宁绍寄棺所,善事之传闻,指不胜屈。菱湖虽处偏隅,亦当仿而行之。向来创建留婴以及设局施棺、建置骨塔均不失为胜举。”见《菱湖镇志》卷2《公廨》,《中国地方志集成》乡镇志专辑24,上海:上海书店,1992年,第9页(总第783页)。]的路径随处流播,蔚成风气。

众所周知,一种新式制度的传播或移植,在很大程度上受制于移植国原有的价值观念以及意识形态等传统文化的相容程度。而江南慈善文化传统与红十字运动的高度相容性,为后者在中国的兴起提供了肥沃的土壤。

二、似曾相识:江南善会善堂与红十字会的融通

江南好善之风浓郁悠长,善会善堂林立,且在业务活动和征信机制方面与外来的红十字会颇为相似,这对红十字运动在中国的兴起,至关重要。

(一)业务活动的相通

善堂是在中国盛行的一种慈善组织,它的职能就是“行善”,“所行善举,则育婴焉、恤嫠焉、施棺焉、掩埋焉,冬则施衣,夏则施药,地方之穷而无告者养生送死之事,皆于是赖焉,凡此善举,无论通都大邑、城乡市镇之间,皆大略相同。”[《论清查善堂事》,《申报》1897年3月15日,第1版。]这些都是中国人耳熟能详之事。而红十字会以博爱恤兵为宗旨,“遇战事,疗伤瘗骼,固其天职,而平时济荒赈饥,亦其当尽之义务”。[沈敦和:《<人道指南>发刊词》,《人道指南》1913年第1号,第1页。]故而当红十字会走近中国之时,人们就有一种似曾相识的感觉。最初,红十字会的活动即被视为一个“善举”行为。

1895年2月,一批在华西人在营口设立红十字医院,《申报》代其向上海中外人士募捐时就将之称为“善会”[《善会募捐》,《申报》1895年2月7日,第2版。],称开办营口医院者为“西国善士”,他们的救济行为“非寻常善举”[《募捐小引》,《申报》1895年2月7日,第1版。]。不仅报界将红十字会视为传统善会之一种,官方也持类似看法。

1904年3月26日,中国驻美使臣梁诚在给清政府的奏折中这样说到,红十字会“命意略如内地善堂,以拯灾恤难为义务”,“各省善堂成效昭著,董其事者,富而好善”,可以“兼办(红十字会),可毋庸另设会所”。建议把善堂改造成红十字会加以仿行,“以京师善堂为总会,复于行省商埠酌设分会。平时施衣赠药,兼办军医学堂,战时防病疗伤,责令随营照料。遇有他国兵事亦一视同仁,派人前往。经历愈多,收效愈广,军医可资补助将士侍以无虞。”[《出使美国大臣梁奏拟请联约各国仿设红十字会折》,《东方杂志》1904年第1卷第11期,第418页。]从这些言论中,我们可以发现,把红十字会比附善堂,屡见不鲜。这种“似曾相识”的感觉为红十字走进中国,架起了一座桥梁。

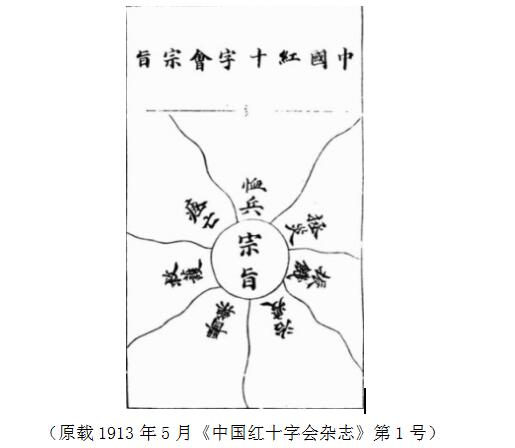

值得一提的是,由于这种相通性,中国红十字会成立后,不但分担了传统慈善团体的大部救济工作,甚至将救济作为中心业务。1913年,《中国红十字会杂志》上刊载了红十字会的7项宗旨,分别为恤兵、拯灾、振饥、治疫、医药、救护、瘗亡。[中国红十字会总会编:《中国红十字会历史资料选编(1904—1949)》,南京:南京大学出版社,1993年,第220页。]如下图所示:

不难窥见,红十字会所从事的业务工作除恤兵外仍不脱江南传统慈善活动的范围,究其原因,“这可能和许多西方的理念传播到中国的结果类似,中国社会往往选择与其文化背景最为契合的部分予以接受甚至融合。”[张建俅:《中国红十字会初期发展之研究》,北京:中华书局,2007年,第308页。] 江南善会善堂与红十字会业务活动的相通打破了民众对外来文化的排拒心理,为红十字登陆中国营造了良好的舆论氛围。

(二)征信机制的趋同

取信于民是慈善组织能否生存的前提条件,也是其吸纳捐助的基本保障。在征信机制上,红十字会与传统善会善堂也存在趋同性。所谓征信,是慈善机构接受外界的捐款捐物后,要如实将数目公布出来,以求取信于人。传统的做法是印成小册子,即“征信录”。[关于“征信录”,日本学者夫马进在《中国善会善堂史》一书文末“附篇二:关于‘征信录’”中,对《征信录》的诞生、性质、机能及意义作了详实的考证和阐述。他指出《征信录》的出版始于明末清初。编制《征信录》的原因,大概是因为明末清初以后的民营社会福利事业是以一县一府为单位的,活动领域非常广大,而运动的资金也是数目庞大的,所以在来自周围的怀疑的目光中有必要采用征信的形式。参见〔日〕夫马进:《中国善会善堂史》,伍跃、杨文信、张学锋译,北京:商务印书馆,2005年,第706-722页。]征信录是当时的年度事业报告书和财务报告书的统称,二者编制在一起。内容除了刊载相关章程和事件经过外,捐献者、捐献数目以及所有支出的内容,都要记述清楚,目的是让社会各界放心,也激发人们再踊跃捐献[张祖平:《清代慈善组织的信息披露机制》,《辽东学院学报》2010年第5期。]。

对于征信录,江南善会善堂并不陌生,据《海宁州城重设留婴堂征信录(光绪十七年至十九年)》章程记载:“年终汇刻征信录。每年正二月付刻印定,不过三月。过者司事议罚。印就由州尊申送各大宪衙门牙厘局宪备案,州署暨硖石海昌两厘局并出资商人,由堂中分投呈送。至钱洋出入,固宜择诚实可靠之人,然自信适以招疑。应照月总例,一册请州尊牒送城隍神前焚化,一册由董自备香烛行礼,向城隍神前焚化,以表心迹。” [李芳:《清朝善会善堂自治制度探悉》,《河北法学》2008年第6期。]这种通过《征信录》取信于神、人的方式在当时的善会善堂中非常具有代表性。

郑观应也曾提到,“所有款项遴委本地公正廉勤之绅士实心经理,酌定章程(章程仿善堂,岁刻征信录)。”[郑观应:《盛世危言》,郑州:中州古籍出版社,1998年,第247页。]无独有偶,红十字会的征信也主要诉诸定期刊行《征信录》(一般一年一次,也有一月一次)这一方式。1904年《东三省红十字普济善会章程并启》第三十二条明确规定对于捐款要刊发征信录,“各省如有助款入会者,不拘多寡,请寄上海总局,刊发征信录,并随时登报,以昭核实。”[《东三省红十字普济善会章程并启》,《申报》1904年3月3日,第1版。]

截止1922年,中国红十字会总办事处共计编就八届征信录。是年7月8日,常议会议决,“嗣后征信录一年一报告,不用连年并计。每届以七月始,今届止于六月,职是之故”[《中国红十字会二十周年纪念册》,中国红十字会总办事处1924年编印,第42页。],将征信录作为一种制度固定下来。

显然,在制度设计上,红十字会汲取了江南传统慈善组织的惯用做法,具有趋同性。诚如夫马进所指出的,“比什么都重要的是,红十字会等新的慈善团体结成的时候,也是沿着与旧善会完全一样的手续缔结而成的。慈善会和善会没有什么特别不同的地方”[夫马进:《中国善会善堂史——从“善举”到“慈善事业”的发展》,《中国社会历史评论》2006年第7卷。],即是最好的注脚。

三、有机对接:地方传统的时代更生与红十字运动本土化的实践

尽管江南浓郁的慈善文化传统为红十字会扎根中国提供了民众认同的观念基础,但红十字会毕竟是舶来品,要消弭二者之间的本质差异,还须借助外力的冲击。在近代西学的全方位渗透下,江南慈善文化传统也在悄然变革,通过融通与转型实现与西式慈善组织的趋同。

(一)江南慈善文化传统的时代更生——晚清义赈的兴起

江南善会善堂在晚清各种力量的合力推动下实现了时代更生,催生了义赈。“所谓义赈,是指由民间义士组织领导的大规模的跨区域的赈灾活动。灾荒发生后,民间自发地进行募捐,有组织有计划地到灾区放粮放款,赈济灾民。”[陈桦、刘宗志:《救灾与济贫:中国封建时代的社会救助活动(1750-1911)》,北京:中国人民大学出版社,2005年,第437页。]据朱浒考证,晚清义赈的真正肇始是光绪三年开办的山东赈灾行动。到19世纪末,义赈在江南已经蔚然成风。江南善会善堂对于义赈的组织作用主要表现在两个方面:一是代理义赈领导机构的作用;二是代理义赈分支机构的作用。[参见朱浒:《地方性流动及其超越:晚清义赈与近代中国的新陈代谢》,北京:中国人民大学出版社,2006年,第161页。]不管怎样,“就义赈初期组织机构的整体结构而言,江南善会善堂在其中的主导地位是毋庸置疑的。”因为“义赈组织活动最初的主要依托,或者说对义赈初期活动起到重大组织作用的机构,正是在江南地区有着长期历史且相当繁盛的传统慈善组织——善会与善堂。”[朱浒:《跨地方的地方性实践——江南善会善堂向华北的移植》,“华南研究年会”论文,广东广州,2004年。]诚如光绪《松江府续志》所载:“光绪四年,直豫秦晋四省旱灾,松江府属各善堂绅士劝募巨资,解交接济……六年,复因直隶天河水灾,赈大清河工赈,郡邑各善堂劝募如前……越境拯灾,为自古以来不恒见之举,而各捐户之踊跃乐从者,上自士大夫,下逮商贾佣工嫠妇,无不感激奋兴,倾囊相助……俾各善堂得以藉手成事。”[博润等修、姚光发等纂:《光绪松江府续志》卷9《建置志》,光绪九年刊本影印本,第52页。]即使后期义赈在组织机构上出现了一个重大变化,“即义赈以协赈公所为中心所组建的义赈网络取代了早先对善会善堂的依托,但是此时的义赈网络仍须大力借助江南的善会善堂体系。”[朱浒:《地方社会与国家的跨地方互补——光绪十三年黄河郑州决口与晚清义赈的新发展》,《史学月刊》2007年第2期。]

义赈的兴起在很大程度上超越了传统的地方性慈善事业,呈现出跨地域的新特点,“救灾及数千里之远”[刘宗志:《清代慈善机构的地域分布及其原因》,《河南师范大学学报》(哲学社会科学版)2007年第5期。]。兹以“丁戊奇荒”时期的重要赈济机构——“沪上协赈公所”为例加以透视。该公所于1877年由经元善创办,最初专办豫赈,后因陕西灾情渐重,又兼办秦赈。不久,再将赈济范围扩大到直隶和山西两省,从而涵盖了整个华北灾区。为适应不断扩展的救灾需要,“沪上协赈公所”扩大了组织机构,增设25处赈捐代收处,除4处在上海外,其余21处分别设立于松江、苏州等地。还有建在国外者,如美国的旧金山,日本的横滨、长崎等地。[陈桦:《晚清的灾荒与义赈》,《中国社会科学报》,2013年1月30日。]义赈所呈现出的新特点无疑与红十字会不谋而合,为后者扎根中国提供了实践基础。

(二)义赈与红十字运动本土化的实践

伴随红十字在中国的登陆,“中国义赈组织与西方慈善精神和西方现代性的慈善组织出现了一定程度的认同、互信与融合”[靳环宇:《中国民间慈善组织的历史嬗变》,《中州学刊》2006年第2期。]。因而当红十字登陆上海滩后,很快被接纳并在民间义赈的基础上付诸行动。

1900年,一批上海绅商为了搭救在八国联军战争中流落华北的东南各省人士,仿红十字会有关原则组织救济善会和济急善局,前赴华北地区展开救助行动。救济善会和济急善局都有意识地借用红十字会的名义和理念开展救援活动。救济善会的负责人陆树藩曾在《申报》上刊出公启,“声明此系东南各善士募资创办,亦如外国红十字会之例,为救各国难民及受伤兵士起见”[《救济善会启》,《申报》1900年9月9日,第3版。],并在章程中明确规定“凡善会执事之人登列名册,衣上有红十字记号,洋文写明‘中国红十字会执事人’字样。外人不得仿照钉用红十字希图冒混,如敢故违查出究罚”[《署直隶臬司孙麟伯廉访致陆纯伯部郎函》,《申报》1900年12月24日,第3版。]。其后成立的济急善局在其章程中也申明“此系仿照红十字会意办理”[《济急公函》,《申报》1900年9月30日,第3版。]。

值得一提的是,陆树藩在天津遇到一批“甘从洋兵,以身试险”的苦工时,虽认为其“贪利北来”,“本不应救”,但念及“红十字会例,以平等救人为主,故仍一体援之”[陆树藩:《救济日记》,阿英编:《庚子事变文学集》下册,北京:中华书局,1959年,第1050页。]。在救助行动大致结束后,陆树藩还产生了“筹办红十字会,以垂永久”[《北方救济并归顺直春振启》,《申报》1901年3月22日,第4版。]的念头。

这场救援行动的红十字会性质在当时引发了广泛的社会反响。有认可的声音,如在《申报》馆协赈所发出的劝募声明中即认为,救济善会和济急善局的宗旨都“与泰西红十字会相同”[《劝募救济兵灾捐款》,《申报》1900年9月9日,第1版。]。时人陶濬宣赋诗直称“救济会原红十字,温拯宁止活千家。登高一啸群山应,天地回春顷刻花。”[《来函照登》,《申报》1900年11月14日,第4版。]也有批评的声音,批判中国人对于国际规约的忽视,“然未入会者,不得用红十字徽章。案庚子救济善会用红十字标帜为西人所限制由,当事者不明此理由也。”[乾慧译述,智度笔受:《译件:稗瀛一粟:英国女杰涅几柯儿传》,《女学报》1902年第4期,第41页。]因为在当时西方人看来,救济善会的举动属于滥用红十字会标识,理应受到谴责。无论是认可还是批评的声音,江南义赈组织的救济活动都使“红十字”三个字眼进一步走进国人的视野。

1904年2月,日俄战争爆发,历办义赈的江南绅商沈敦和、任锡汾、施则敬等积极奔走联络,依据以往经验,拟仿照庚子救济会之例,发起成立东三省红十字普济善会。但因“格于会中公法,窒碍难行”,普济善会无法得到日俄交战方认可而举步维艰。随后由这批绅商联合在华西人共同发起的上海万国红十字会终于宣告了中国红十字会的诞生。

以上史实充分展示了江南义赈机构在红十字这一新生事物走近中国过程中所发挥的纽带作用。上海作为晚清义赈活动的中心地,“到上海万国红十字会成立时,该处义赈活动已有将近三十年的历史。其头面人物虽经历了数次更迭,但其活动传统从来没有发生过中断,其社会影响也一直未衰”[朱浒:《中国红十字会的地方性起源》,《石家庄学院学报》2005年第4期。]。可以说,实现新的跨越,首先在上海发起成立中国红十字会是极其自然的,也是水到渠成的。

四、一脉相承:江南善人群体和红十字会创建者

正是基于义赈与红十字运动的勾连,历办赈举的江南慈善家也顺理成章地成为红十字会在中国的创建者。据研究成果显示,“明清江南不仅善人义举众多,而且日益呈现群体性特征,这里也成为近代慈善家的摇篮”,或许可以说已经出现了“善人群体”[黄永昌:《清代的善人群体与慈善网络——以江南为中心》,《三峡大学学报》(人文社会科学版)2012年第1期。]。考诸中国红十字运动的兴起史实,江南善人群体发挥了中坚力量。

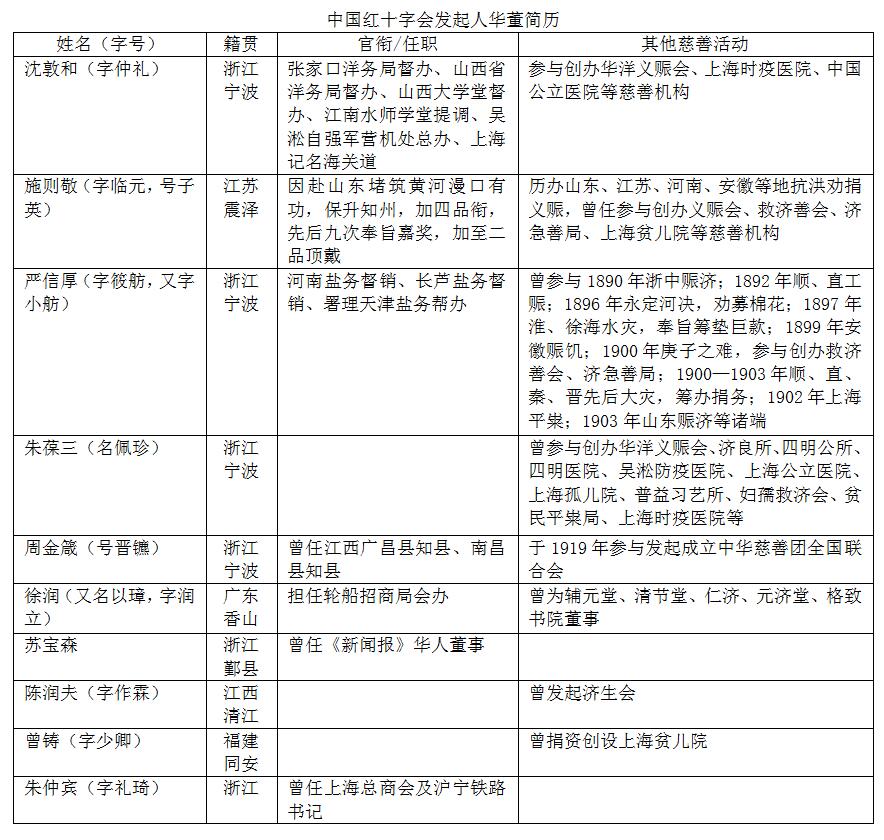

1904年3月10日,上海万国红十字支会(3月17日正式定名上海万国红十字会)成立,宣告了中国红十字会的诞生。上海万国红十字会采用董事会制,由45名中外人士组成,除西董35人外,华董10人,为沈敦和、施则敬、严小舫、朱葆三、周金箴、徐润、苏宝森、陈润夫、曾少卿、朱礼琦。

为便于考察江南善人群体与中国红十字会在办理人员方面的承继关系,有必要对这些中方董事的社会身份稍作考察。如下表所示:

资料来源:苕水外史:《沈敦和》,集成图书公司,1911年,第4-5页;吴海林、李延沛编:《中国历史人物辞典》,黑龙江人民出版社,1983年,第763页;徐润著:《清徐雨之先生润自叙年谱》,王云五主编:《新编中国名人年谱集成》第20辑,台湾商务印书馆,1981年,第29页;曹雪娟主编:《吴江名人录》,上海文艺出版社,2009年,第148页;沈雨梧:《“为‘宁波帮’开路的严信厚”》,《浙江文史资料选辑:宁波帮企业家的崛起》第39辑,浙江人民出版社,1989年,第69页;沈云龙主编:《近代中国史料丛刊三编》第8辑,《当代名人小传》卷下,文海出版社,1986年,第194-195页;韩信夫、杨德昌主编:《张弼士研究专辑》,社会科学文献出版社,2009年,第240页。

上表显见,上海万国红十字会的中方董事,大体都是晚清时期绅商阶层中的精英人士和江南义赈机构的主要负责人。他们大多既从事工商实业活动,又同时享有传统功名和职衔。这批绅商尽管籍贯不同,但都长期在上海活动,热心社会公益事业,赈灾救恤,是上海社会中的头面人物。因上海开风气之先的独特地理优势,这批绅商也具有了不同于其他地域绅商的特质,即不一般的国际视野和世界意识。他们在积极投身赈务之余,耳濡目染着西式慈善组织的理念和运作,继而通过思考与比较,推动中国传统慈善事业的近代转型。从施则敬的办赈经历中可以鲜明勾勒出江南绅商与红十字发生关联的内在轨迹。施则敬1855年生于江苏震泽“一个书香门第,积学好德、急公好义的大家族中。”[施嘉远、周毅平:《施氏家族与中国红十字会》,政协吴江市文史和学习委员会编:《吴江文史资料》第16辑,第78页。]后随父迁居上海,经营丝业。其父施善昌是清末有名的慈善家,曾在1876至1878年“丁戊奇荒”中,与江南绅商联手“首轫义赈于苏、浙”,开展了卓有成效的赈济活动。施善昌举办的各种义赈活动,施则敬均积极参与,资料记载道:“直、鲁、晋、豫、皖诸行省水旱偏灾,辄奔走募赀赴赈,父子躬其役,不惮劳勤,所募金以数十百万计,义声震天下。”[池子华:《中国红十字运动史散论》,合肥:安徽人民出版社,2009年,第11页。]在办理义赈的过程中,由西方传入的红十字会引发了施则敬的积极关注。甲午战争中,由施则敬领导的仁济善堂、丝业会馆筹赈公所积极为红十字医院募捐;庚子之难中,施则敬又相继参与发起救济善会、济急善局,仿红十字例救济难民;1904年日俄战争爆发后,施氏又积极推动成立东三省红十字普济善会并参与发起上海万国红十字会。

值得一提的是,在上海万国红十字会发起过程中幕后指挥,后来成为中国红十字会首任会长的盛宣怀也系江南历办赈举绅商中的一员。据史料载,“盛宣怀及其家族在上海赈务活动中历来系头面人物”[易惠莉:《郑观应评传》,南京:南京大学出版社,2011年,第220页。]。不仅如此,盛宣怀还对具有红十字性质的慈善组织始终给予行政和道义上的支持。以济急善局为例,在一定程度上,盛宣怀可以说是济急善局的幕后主持人,因为该会的主要负责人施则敬曾明确地说自己是“随同盛京卿诸公承办济急善局”[《声明代办》,《申报》1900年11月23日,第3版。]的。另外,盛宣怀在该会成立不久,还领衔与济急善局同人向各省督抚等地方官员发出筹捐通电[参见《东南各省同人公电》,《申报》1900年10月6日,第3版。],大力支持济急善局的救济行动。正是这批具有“不一般国际视野”和丰富办赈经验的江南善人群体的积极实践才最终促使红十字会在中国落地生根。

结语

考察红十字运动在中国兴起的这一史实,可以发现其与江南慈善文化传统之间存在着剪不断的延续性,江南浓郁的慈善文化传统为红十字运动在中国的扎根提供了民众认同的观念基础、实践基础和人力资本。诚如夫马进所说,“事实上,正是因为有了善会善堂的传统,才能出现从未有过的、共同追求新目标的‘新式社团’。”[夫马进:《中国善会善堂史——从“善举”到“慈善事业”的发展》,《中国社会历史评论》2006年第7卷。]或许可以用上海与红十字会的关系来反射江南与红十字运动的渊源,即江南是中国红十字会的策源地和发祥地。红十字会在江南不论是历史的或者是现实的,好像血统一样,总脱不了其流长的渊源。[参见《本会新闻:五月二十日上海同仁联欢会》,《红十字月刊》1948年第30期,第25页。]没有江南慈善文化传统的积淀,红十字运动在中国的兴起必将是一个漫长而曲折的过程。

需要指出的是,中国红十字运动的兴起虽植根于江南慈善文化传统,但却发生在近代中国西学东渐、国门洞开的时代背景下。毕竟江南慈善文化传统于中国红十字运动而言,仅是必要条件之一。要消弭二者之间的本质差异,还须借助外力的冲击,实现传统文化的更生和转型。这或许又进一步印证了所谓的冲击——反应模式。在笔者看来,这并非单纯的西方中心论,它也包含着中国自身文化传统对外来文化的自主选择和调适。事实也证明,在中国红十字运动兴起后,江南慈善文化传统依然扮演了如影随形的角色,强烈而持久。这一问题有待进一步探讨。不管怎样,江南慈善文化传统在中国红十字运动兴起过程中的一席之地是不容忽视的。

竹林学者简介

郭进萍苏州大学博士研究生、苏州幼儿师范高等专科学校讲师,主要从事中国近代社会史研究。

免责声明:本文若有侵权,请联系我,立刻删去!本文仅代表作者个人观点,与全球资源网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

免责声明:本文若有侵权,请联系我,立刻删去!本文仅代表作者个人观点,与全球资源网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

![儿子,妈妈一直在找你![泪]](https://www.qqzyw.com/file/upload/201409/23/10-45-48-13-3625.jpg)